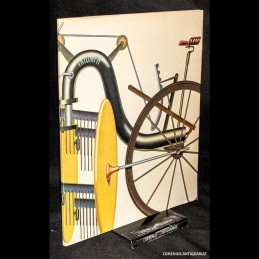

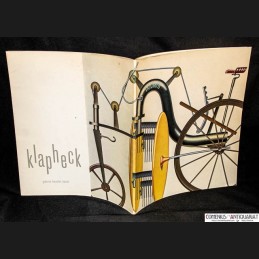

Galerie Beyeler,

Klapheck. Basel: Galerie Beyeler, 1976. [48] Seiten mit Abbildungen. Englische Broschur. 4to. 309 x 270 mm. 366 g

* Ausstellung Februar - 15. April 1976.

Bestell-Nr.159198

Galerie Beyeler |

Kunstausstellung |

Ausstellungskatalog |

Malerei |

Kunst Zeichnung |

Biographien Kunst |

Kuenstlermonographien |

Klapheck Konrad

Konrad Klapheck — Objekte zwischen Fetisch und Libido

Erstaunlich lange hat die Menschheit gebraucht, um dasjenige ihrer Geschöpfe, das Maschine heisst, sich geistig anzueignen. Das neunzehnte Jahrhundert, das Jahrhundert der in ungeahnte Dimensionen vorstossenden, das Schicksal der Menschen mehr denn je bestimmenden Technik hat die Maschine offensichtlich geistig -verdrängt»; künstlerisch zumindest wurde sie nicht zur Kenntnis genommen, und zwar bemerkenswerterweise weder von der -offiziellen» noch von der -inoffiziellen» Kunst. Nicht einmal die Maler der grossen Krise, des Fin-de-Siücle, reagierten auf die ebenso gewaltige wie gewaltsame Herausforderung. Wo immer, von Courbet bis van Gogh, der Arbeiter zum Gegenstand der Malerei wurde, da war in derartiges soziales Engagement die Maschine nicht eingeschlossen. Dies blieb dem zwanzigsten Jahrhundert vorbehalten, als rhythmische Bildformen gefunden wurden, die sich mit dem rhythmischen Staccato der Maschinen assoziieren liessen. Erst jetzt wurde die Maschine -entdeckt», besungen von den einen, gescholten von den anderen. Die Futuristen, Fernand Läger, die Konstruktivisten, sie alle glorifizierten die Maschine und mit ihr das Maschinenzeitalter. Auf der Gegenseite zu solch zeitbewusstem Optimismus entwarfen die Dadaisten ein ironisches Gegenbild: Marcel Duchamp, Francis Picabia, der frühe Max Ernst zogen es vor, die Maschine zu persiflieren, und noch Klees -Zwitschermaschine» hat etwas von diesem Geist. Ob Ja oder Nein, ob Kult oder Spott, ob Mythisierung oder Ironisierung: die Herausforderung wurde von den Künstlern dieses neuen Jahrhunderts angenommen, und die Tradition der wechselvollen Auseinandersetzung mit Technik und Maschine reicht von der Avantgarde der Vorkriegsjahre bis in unsere Zeit.

Sie reicht bis hin zu Konrad Klapheck. Maschinen sind von Anfang an seine grosse Obsession. Aber sein Standort ist der einer ganz anderen Generation. Weder verherrlicht er die Maschine, noch persifliert er sie. Da ist weder ein säkularer Optimismus noch ein säkularer Pessimismus — oder Nihilismus — das Motiv, so dass man wohl fragen muss, was es denn ist, das diesen Künstler an den Maschinen so sehr fasziniert.

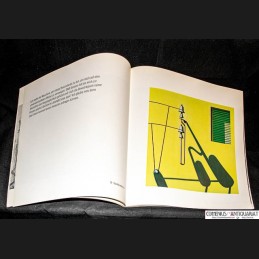

Zunächst: seine Ikonographie umfasst im wesentlichen — und über zwei Jahrzehnte hin — nur verhältnis-mässig kleine, handliche, das Menschenmass nicht überschreitende Maschinen, die weit davon entfernt sind, die heroische Vorstellung eines -Maschinenzeitalters» auszufüllen. Der Mensch bleibt hier das Mass aller Maschinen. Es sind Schreibmaschinen und Nähmaschinen, Telephone und Sirenen, Wasserhähne und Duschen, Schuhspanner, Schlüssel und Fahrradklingeln — also keineswegs nur Maschinen, sondern mehr oder weniger technische Objekte, und dann freilich auch, mit wachsenden Bildformaten, Bohrmaschinen und grosse landwirtschaftliche Geräte. Mit einer Schreibmaschine fing es 1955 an, einem vertrauten Objekt also, das wenig repräsentativ ist für die Megalomanie der Maschinenwelt. Immer wieder erstaunlich und eindrucksvoll ist, mit welcher Bestimmtheit, Rücksichtslosigkeit und Unabhängigkeit der zwanzigjährige Akademiestudent zu einer Zeit, als Abstraktion und Informell das Feld beherrschten, sich hinsetzte, um eine Continental-Schreibmaschine zu porträtieren. Das Fascinosum der Maschinen war von da an unentrinnbar, zwanzig Jahre lang kam eine nach der anderen, ebenso dezidiert und rück- […]

Werner Schmalenbach

frais de transport

frais de transport

Google Mail

Google Mail