Meckseper, Cord,

Kleine Kunstgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. II, VII, 306 Seiten Text mir Abbildungen, Literaturverzeichnis und Register + 160 Tafeln. Pappband (gebunden). 544 g

* Rücken gebräunt.

Bestell-Nr.156892 | ISBN: 3-534-08579-5

Meckseper |

Kunstgeschichte |

Mittelalter |

Mediaevistik |

Architektur |

Urbanistik |

Staedtebau

EINFÜHRUNG

Eine Kunstgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter zu schreiben, bedeutet zunächst einmal, gegen Karl Grubers Buch >Die Gestalt der deutschen Stadt< anzuschreiben. Bereits zu Beginn unseres Jahrhunderts konzipiert, später erweitert und schließlich postum bis in die jüngste Zeit immer wieder aufgelegt, ist es zweifellos die tiefgreifendste Zusammenschau und vermittelt, obwohl in manchen Einzelheiten überholt, doch immer noch überraschende Einsichten.

Es sind letztlich nur wenige Kunsthistoriker und Architekten, die sich ausführlicher dem Thema des historischen Städtebaus in Deutschland zugewandt haben. In der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts hat P. J. Meier Grundlegendes für zahlreiche Städte Niedersachsens geleistet. In der Tradition seiner Betrachtungsweise, die auch landeshistorische Methoden einbezog, stehen in neuerer Zeit u. a. P. Hofer für die Schweiz, U. Noack für Südwestdeutschland, H. Keller für Bayern und jüngst für Ostdeutschland, A. Klaar für Osterreich, E. Herzog für die Städte der ottonischen Zeit. Im europäischen Rahmen hat die deutsche Stadt durch W. Braunfels ihre Darstellung gefunden. Ausgesprochen kunstgeschichtliche Aspekte im Sinne einer Formen- und Stilgeschichte brachten A. E. Brinckmann, J. Gantner, P. Zucker und A. Grisebach in die Stadtgeschichtsforschung ein. Ihr Versuch, formale Kategorien für den Städtebau zu definieren, verlor jedoch mehr und mehr den Bezug zur allgemeinhistorischen Realität der Städte, was auch die Arbeiten des Architekten W. Rauda kennzeichnet. Eine reine Materialsammlung blieb die Geschichte des Städtebaus von E. Egli.

Wer sich heute auf dem neuesten Stand über die stadtbaugeschichtliche Forschungslage orientieren möchte, muß in nicht geringem Maße auf Arbeiten von Historikern, Mittelalterarchäologen und Siedlungsgeographen zurückgreifen, die aber die Frage nach der eigenständigen Rolle der Form einer Stadt nicht immer so explizit stellen, wie es z. B. E. Keyser getan hat. Dies ist jedoch Ziel des vorliegenden Buches. Dabei ist sich der Verfasser als Bauhistoriker des Wagnisses seiner Darstellung, die in erheblichem Umfang auf die Ergebnisse benachbarter Forschungsdiszipline angewiesen war, durchaus bewußt.

Das Problem setzt bereits bei der Definition des Stadtbegriffs ein. Die Forschung ist sich darüber klargeworden, daß eine den verschiedenen historischen Epochen gleichermaßen angemessene Definition nicht möglich ist, vielmehr immer mit einem ganzen Bündel von Kriterien gearbeitet werden muß. Red. Samuel Hess, Comenius-Antiquariat. Vor allem in vorstaufischer Zeit sind sie nur teilweise erfüllt, so daß dafür in der Literatur Bezeichnungen wie „stadtartige Vorform", „Frühform", „ältere Stadt" und andere Hilfsbegriffe geprägt wurden. In der vorliegenden Darstellung werden durchweg Orte dann als Stadt behandelt werden, wenn zumindest exportorientierte Produktion, Handel und eine zentralörtliche Funktion erkennbar sind.

Dies Buch will nicht zuletzt der praktischen Arbeit der Stadtplaner und Architekten nützen. Ihnen ist die mittelalterliche Stadt häufig ein ahistorisch-ästhetisches Phänomen, das bestenfalls Rezeptcharakter für die eigene Entwurfsarbeit besitzt. Schon C. Sitte, Th. Fischer oder H. Wetzel diente die Beschäftigung mit der alten Stadt vor allem der Legitimation ihrer eigenen Arbeit. Das heute im Vordergrund stehende Problem der Revitalisierung alter Stadtkerne bedarf aber eines verstärkten Zugang zu derjenigen historischen Realität, die von Ort zu Ort die jeweilige Individualität einer Stadt prägte.

Zahlreiche grundsätzliche Fragen zur mittelalterlichen Stadtbaugeschichte stehen noch offen. Es war im Rahmen dieser Darstellung nicht möglich, sie zu beantworten. Vielleicht hilft dies Buch aber dazu, vertiefende Forschungen anzuregen.

INHALT

Einführung 1

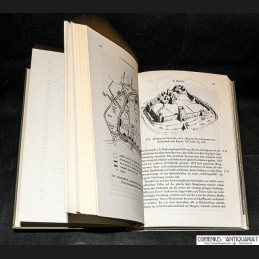

I. Stadtgrundrißentwicklung 3

A. Kelten 3

1. Fürstensitze der Hallstattzeit 3

2. Oppida der 5

B. Römer 8

1. Römisches Raumdenken 8

2. Kastelle 10

3. Städte 12

4. Trier . 18

5. Frühchristlicher Kirchenbau 21

C. Untergang der antiken Welt 26

1. Völkerwanderung . 26

2. Krise der römischen Siedlung 29

D. Fränkische Zeit 29

1. Kontinuität der römischen Siedlung 30

2. Städtische Frühformen 32

a) Burgstadt 32

b) „Wike" . 38

c) Klostersiedlungen . 43

E. Ottonisch-salische Zeit 44

1. Herrschaftssitz, Produktion und Markt . 45

2. Marktplätze und Straßenmärkte 50

3. Kirchenkranz 54

4. Topographische Vielfalt . 57

F. Staufische Zeit . 59

1. Stadterhebung und Gründungsstadt 59

2. Städtegründer 65

3. Planmäßig angelegte Gründungsstädte 70

a) Stadtgrundriß 70

b) Stadtgründungsvorgang . 76

c) Entwicklungsgeschichtliche Probleme 80

G. Stadtvergrößerungen im Hoch- und Spätmittelalter 86

II. Architektur der Stadt 89

A. Befestigung . 89

1. Stadtburg 89

2. Stadtmauern, Tore und Türme 90

3. Zeughaus 104

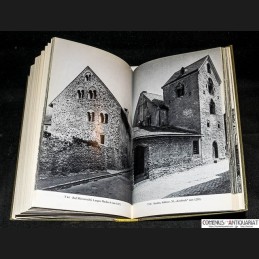

B. Hausbau 105

1. Einführung und Grundlagen 105

a) Probleme des Raumgefüges 108

b) Holzbau 115

c) Steinbau . 123

2. Schichtenspezifische Bautypen . 125

a) Wohnturm und Steinhaus 125

b) Landsitz und Sommerfrische 134

c) Mietshaus, Bude und Gaden 136

3. Elemente der Außenform 137

a) Dach . 137

b) Fenster 142

c) Erker und Utlucht 144

d) Laubengänge 145

e) Fassadenschmuck und Hausnamen 146

f) Hofraum 149

4. Stadtbild und Sozialtopographie 150

C. Bauwerke des Wirtschaftslebens 159

1. Handwerker 160

2. Mühlen 164

3. Bergbau und Salz . 165

4. Kaufleute 168

5. Städtische Vorratshaltung 178

6. Wirtschaftstopographie 178

a) Stadt und Markt 178

b) Hafenanlagen 184

D. Rathaus 186

1. Bautypen 187

Red. Samuel Hess, Comenius-Antiquariat.

2. Stadttürme 195

3. Ikonographie 196

E. Gebäude der Geselligkeit 197

1. Zunft- und Gildehäuser, Trinkstuben und Tanzhäuser 197

2. Badehäuser . 199

F. Kirche 200

1. Bischofskirchen, Klöster und Stifte 202

2. Pfarrkirchen 212

3. Funktion der Stadtkirchen 220

4. Bettelorden (Mendikanten) . 222

5. Brüder vom gemeinsamen Leben 229

6. Kartäuser 229

7. Hospitäler 231

a) Kloster- und Kanonikerhospitäler 231

b) Ritterorden . 232

c) Kleinere Hospitalorden 235

d) Heilig-Geist-Hospitäler . 236

8. Religiöse Vereinigungen . 242

G. Schule und Universität 243

H. Technische Bauten 246

1. Straßenbau 246

2. Brücken 248

3. Wasserversorgung und -entsorgung 249

I. Bauten der Juden 253

1. Getto . 254

2. Synagoge, Judenbad und andere Anlagen 256

III. Probleme einer Kunstgeschichte der mittelalterlichen Stadt 261

Literaturverzeichnis 269

Ortsverzeichnis 281

Abbildungsnachweis 305

Tafelteil . 309

Datenschutz

Datenschutz

Versandkosten

Versandkosten

Google Mail

Google Mail