Zander, Heinz,

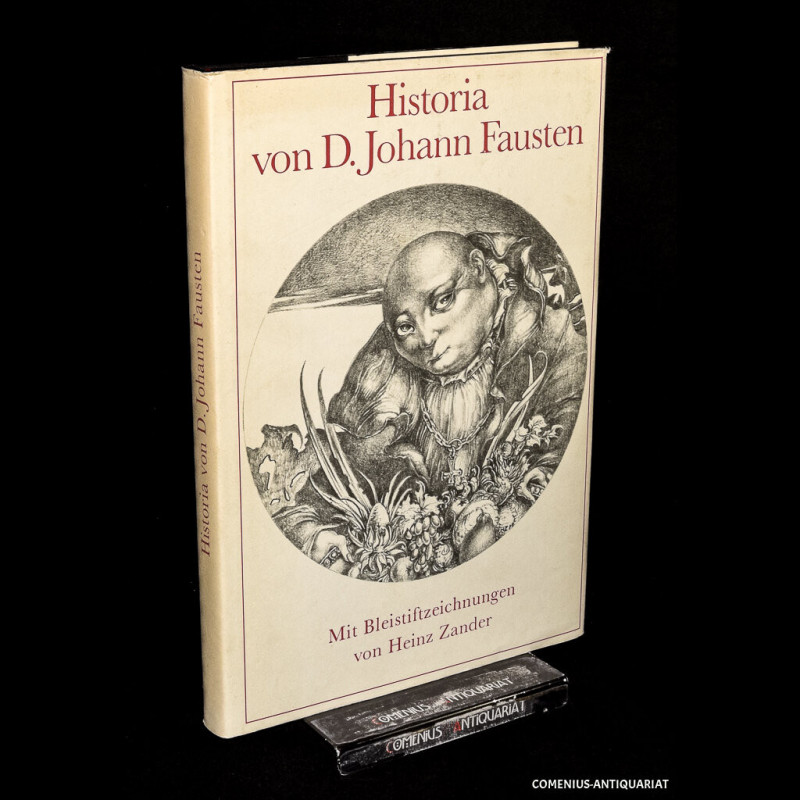

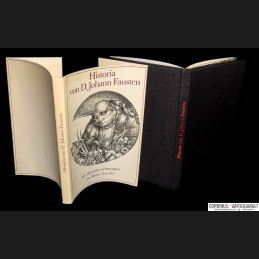

Historia von D. Johann Fausten, dem weitbeschreiten Zauberer und Schwarzkünstler. (1587). 1. Auflage. Frankfurt: Büchergilde Gutenberg, 1981. 164 Seiten mit 20 Abbildungen. Leinen mit Schutzumschlag. 4to. 272 x 189 mm. 698 g

* 20 Bleistiftzeichnungen von Heinz Zander. Mit "Nachbemerkungen: Doctor Faustus bei Zander" von Hubert Witt. Textfassung von Elvira Pradel nach dem Neudruck des Faustbuches von 1587. - Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren.

Bestell-Nr.161473

Historia |

Maerchen Sagen Legenden |

Faust Sage

Dieses berühmteste und folgenreichste aller deutschen Volksbücher wurde 1587 in Frankfurt am Main durch Johann Spies gedruckt und erlebte seither zahlreiche Ausgaben und Bearbeitungen. Als erstes Faustbuch ist es nicht nur der Ursprung all dessen, was seither zu diesem Thema geleistet wurde, sondern hat selber, bei seiner Naivität und Brüchigkeit, eigentümlichen Reiz und Wert.

Ein Menschenalter nach dem Tode des historischen Faust, des in vielerlei Wissen erfahrenen Ketzers und Gauklers, unternimmt es hier ein anonymer, orthodox-lutherisch gesinnter Autor, die wachsende Faszination der Gestalt durch eine Anti-Legende zu bekämpfen und allen, die sich über die Daseins- und Wissensschranken damaligen Zeitalters gern fausthaft hinweggesetzt hätten, ein warnendes Exempel vor Augen zu führen. Fakten und anekdotische Überlieferung frei verwendend, schreibt er die fiktive Biografie eines Faust, der sich aus Wissenshunger dem Teufel verschreibt, mancherlei Erkenntnissen nachjagt, sich Daseinslüsten und burleskem Schabernack widmet und am Ende schrecklich vom Teufel geholt wird.

Aber fast ebenso abenteuerlich wie diese Vorgänge ist der Kampf, den dabei der Autor gegen seinen Helden führt, und in dem er hoffnungslos unterliegt. Was immer er unternimmt, Faust zu verdüstern, zu verkleinern, zu widerlegen, hat seine Neben- und Gegenwirkung, läßt ihn nur größer und faszinierender hervortreten. Daß Faust nach dem Willen des Autors zur Hölle verdammt wird, hat die Nachfahren zu immer neuen Revisionen herausgefordert und trug wesentlich zu seiner Unsterblichkeit bei.

Es hat seine guten Gründe, wenn Künstler und Leser immer wieder auf dieses Buch zurückgreifen.

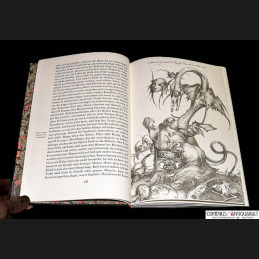

Heinz Zander, 1939 in Wolfen geboren, ist ein Poet unter den Malern, ohne dadurch weniger Maler zu sein.

Literatur hat seinem Werk eine Fülle von Gestalten vermittelt, die seither mit ihm leben und sich verwandeln.

Sie hat auch essentiell zu seinem künstlerischen Konzept beigetragen: sich aus Rückgriffen auf die Renaissance, auf Historie, Mythologie und die Mittel der Dichtung ein Aussage- und Bezugssystem zu schaffen, das imstande sein sollte, »Analogie zur gesamten Wirklichkeit« herzustellen.

Seit seinem Studium an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst sind viele Arbeiten zu literarischen Motiven entstanden, Illustrationsfolgen und grafische Zuklen zu Poe, Thomas Mann, Feuchtwanger, Kafka und immer wieder zu Brecht; zu Ovid; zu antiker und biblischer Mythologie; zu Gottfried von Straßburg, Oswald von Wolkenstein, Neidhart von Reuenthal.

Zander bevorzugt dabei Anlässe visionären, phantastischen, hintergründigen Charakters.

So sind in seinem Werk viele sympathetische Verbindungen auch zum Faust-Stoff entstanden, zumal der in einem Jahrhundert seinen Ursprung nahm, in dem sich Zander besonders intensiv umgetan hat (mehrteilige Malwerke zum Zeitalter der Reformation und des Bauernkrieges in Deutschland). Spätestens seit seinen Radierungen zu Thomas Manns »Doktor Faustus«

(1967) sind Faust-Motive an seinem Werk beteiligt.

Der Faust der »Historia« ist für Zander ein Sybarit, vor allem aus Genußtrieb erkenntnissüchtig, begierig nach Anschauung, Erlebnis, Erfahrung. Ex trägt Züge eines Schalksnarren und eines Weisen. Er ist mehrdeutig und beliebig genug, daß er jeden betreffen könnte.

Datenschutz

Datenschutz

Versandkosten

Versandkosten

Google Mail

Google Mail