Giedion, Sigfried,

Die Herrschaft der Mechanisierung. Ein Beitrag zur anonymen Geschichte. Frankfurt am Main : Europäische Verlagsanstalt, 1982. 843 Seiten mit Abbildungen und Register. Leinen mit Schutzumschlag. Grossoktav. 240 x 175 mm. 1710 g

* Europäische Bibliothek; 8. - Mit einem Nachwort von Stanislaus von Moos. - Gebräunt.

DIESER TITEL IST VERKAUFT UND LEIDER NICHT MEHR BESTELLBAR

THIS TITLE IS SOLD AND NO LONGER AVAILABLE | ISBN: 978-3-434-00711-1

Giedion |

Soziologie |

Technik |

Mechanisierung |

Architektur |

Technikgeschichte |

Industrie |

Kulturkritik

Sigfried Giedion ist als Autor des Standardwerkes über die Entwicklung und das Selbstverständnis der modernen Architektur (»Raum, Zeit, Architektur«) weltweit bekannt geworden. Die dort vorgelegten Analysen werden in »Die Herrschaft der Mechanisierung« fortgeführt, erweitert und vertieft zu einer Auseinandersetzung mit den Lebensfragen der modernen Zivilisation. Als dieses Buch 1948 in den Vereinigten Staaten unter dem Titel »Mechanization Takes Command« zuerst erschien, gab es weder Vorarbeiten noch vergleichbare Versuche einer kritischen Technikgeschichte. Die deutsche Ausgabe erscheint nun in einem Moment, wo sich ein intensives Interesse an den Fragen bemerkbar macht, die Giedion als Pionier zuerst stellte und für deren Beantwortung er immer noch die umfassendste Orientierung bietet.

Giedion unternimmt hier den bis heute an Materialfülle und Perspektivenreichtum nicht überbotenen Versuch, die Verwandlung unserer Alltagsumgebung und unseres Verhaltens durch die Mechanisierung detailliert zu beschreiben. Behandelt werden nicht nur die industriellen Fertigungstechniken und ihr Übergreifen auf traditionelle Produktionssphären wie das Handwerk und die Landwirtschaft, sondern auch die Folgen für den Umgang mit organischer Substanz (Fleisch, Brot) sowie, weiter ausgreifend, die Geschichte des Komforts, die Mechanisierung der Hausarbeit, der Küche, des Bades und der körperlichen Regeneration überhaupt.

Es geht dabei um den Nachweis, daß sich in den Gegenständen unserer Alltagsumgebung Gewalten akkumulieren, durch die die Lebensgrundlagen des Menschen tiefgreifender verändert worden sind als jemals zuvor. Es ist Giedions Verdienst, diese anthropologische Dimension des Fortschritts nicht nur kulturkritisch, sondern in genauer historischer Analyse geltend gemacht zu haben.

Einen besonderen Reiz dieser Untersuchung macht die Fülle des dokumentarischen Materials aus, das in einem fortlaufenden, den Text begleitenden und selbständig lesbaren Bildteil ausgebreitet wird. Die Zeugnisse technischen Erfindungsgeistes deutet Giedion dabei mit derselben Intensität, mit der man Kunstwerke deutet, als Dokumente der »anonymen Geschichte« unserer Epoche und als Ausdruck ihres Kollektivbewußtseins. In ähnlicher Weise wie in den Collageromanen von Max Ernst, die Giedion als eine künstlerische Entsprechung seines eigenen Vorhabens verstand, wird in diesem Bildteil etwas von der Unheimlichkeit jenes 19. Jahrhunderts sieht- das den Traum der Mechanisierung träumte.

Der Autor: Sigfried Giedion (1888-1968) war in Wien zum Ingenieur ausgebildet worden, ehe er sich dem Studium der Kunstgeschichte zuwandte, das er in München bei Heinrich Wölfflin mit einer Arbeit über spätbarocken und romantischen Klassizismus abschloß. Für seinen weiteren Weg entscheidend wurden die Bauhauswoche 1923 in Weimar und die Begegnung mit Le Corbusier 1925 in Paris. Giedion war 1928 Mitbegründer der Internationalen Kongresse für Neues Bauen (CIAM), deren Generalsekretär er 25 Jahre lang blieb. Seit 1938 lehrte er an der Harvard University und später auch alternierend an der ETH Zürich. Veröffentlichungen u. a.: Spätbarocker und romantischer Klassizismus (1922), Bauen in Frankreich (1928), Befreites Wohnen (1929), Space, Time and Architecture (1941, dt. 1965), The Eternal Present: The Beginnings of Art (1962, dt. 1964), The Eternal Present: The Beginnings of Architecture (1964, dt 1965), Architektur und das Phänomen des Wandels (1970).

INHALT

Vorwort 13

TEIL I

ANONYME GESCHICHTE

Anonyme Geschichte 19

Übersicht 21

Typologische Betrachtungsweise 28

Daten 29

TEIL II

QUELLEN DER MECHANISIERUNG

Bewegung 33

Bewegung: Die Einstellung der Antike und des Mittelalters 33

Die erste Darstellung der Bewegung im 14. Jahrhundert 35

Das neunzehnte Jahrhundert und das Einfangen der Bewegung 37

Sichtbarmachung organischer Bewegung in graphischer Form 37

Sichtbarmachung der Bewegung im Raum 40

Erforschung der Bewegung 44

Der Fortschrittsglaube 50

Auffassungen der Mechanisierung 51

Die Erfindung und das Wunderbare 52

Das Wunderbare und das Nützliche 55

Mechanisierung der Produktion 57

Einfaches und kompliziertes Handwerk 58

Die gotischen Wurzeln des hochentwickelten Handwerks 59

Profil der Jahrzehnte 61

Die sechziger Jahre 61

Die Zeit der Vollmechanisierung, 1918-1939 62

TEIL III

MITTEL DER MECHANISIERUNG

Die Hand 69

Standardisierung und Auswechselbarkeit 71

Mechanisierung eines komplizierten Handwerks 74

Das Handwerk des Schlossers 74

Vom Handwerk zur mechanischen Produktion 76

Das frühe Stadium: Geldschrank und aufsperrsichere Tresorschlösser 78

Die Verbesserung des Tresorschlosses 80

Linus Yales Tresorschlösser 83

Die Erfindung von Linus Yale 86

Linus Yales Konstruktionen 87

Archetypen 93

Das Schloß mit Holzschlüssel 97

Das Schloß mit Holzschlüssel in Pennsylvanien 100

Fließband und wissenschaftliche Betriebsführung 101

Die kontinuierliche Bandproduktion im achtzehnten Jahrhundert 103

Oliver Evans 103

Die Anfänge des Fließbandes 111

1804 - 1833 - 1839 - Die sechziger Jahre - 1869

Die Entstehung der wissenschaftlichen Betriebsführung 120

Um 1900 120

Der Betrieb als Organismus 124

Raum-Zeit-Studien in der wissenschaftlichen Betriebsführung 125

Wissenschaftliche Betriebsführung und zeitgenössische Kunst 126

Präzise Bewegungsaufzeichnung, um 1912 127

Bewegung in aufeinanderfolgenden Phasen, um 1912 130

Bewegung als Form für sich, um 1920 133

Vorläufer, Fortführer? 138

Charles Babbage 138

Charles Bedaux 139

Das Fließband im zwanzigsten Jahrhundert 140

1913-1914 140

Das automatische Fließband, um 1920 143

Menschliche Auswirkungen des Fließbandes 146

TEIL IV

MECHANISIERUNG UND ORGANISCHE SUBSTANZ

Die Mechanisierung und der Boden: Landwirtschaft 157

Der Bauer im Strukturwandel der Landwirtschaft 157

Die Wiederentdeckung der Natur im achtzehnten Jahrhundert 161

Die Naturwissenschaften 162

Der Boden 162

Die Landwirtschaft als ursprüngliche Berufung des Menschen 164

Die neue Landwirtschaft in England 165

Der Mittlere Westen und die Mechanisierung der Landwirtschaft 169

Die Prärie 169

Entwicklungstempo und soziale Folgen 171

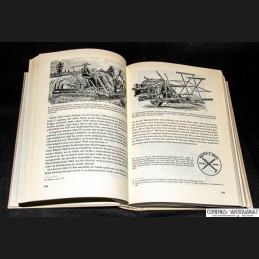

Instrumente der Mechanisierung 174

Die Neuformung der Werkzeuge in Amerika 174

Die Mechanisierung des Mähens 175

Die Landwirtschaft während der Vollmechanisierung 189

Der Traktor 189

Kombination von Arbeitsvorgängen 190

Die Farm als Heimstatt und Fabrikbetrieb 192

Menschliche Auswirkungen 195

Mechanisierung und organische Substanz: Brot 197

Mechanisierung des Knetens 197

Mechanisierung des Backens 200

Der Backofen der handwerklichen Periode 200

Der Einfluß der Technik: der indirekt geheizte Ofen 201

Backofen und endloses Band 203

Mechanisierung der Brotherstellung 207

Brot und Gas 209

Der menschliche Aspekt: Brot und Mechanisierung 216

Das Mehl in der Massenproduktion 216

Vollmechanisierung: Brot am Fließband 220

Die veränderte Struktur des mechanisch hergestellten Brotes 225

Die Mechanisierung verändert den Publikumsgeschmack 229

Sylvester Graham (1794-1851) und die Entwertung des Brotes 230

Mechanisierung und Tod: Fleisch 238

Zentralisierung und Handwerk 238

Paris, das Schlachthaus von La Villette (1863-1867) 238

La Villette und die Union Stockyards von Chicago (1864) 241

Die Mechanisierung der Fleischindustrie in Amerika 242

Die Anfänge der Mechanisierung: Cincinnati (1830-1860) 244

Die Ausdehnung der Mechanisierung: Chicago (1860-1885) 247

Packer und Packerindustrie 252

Einzeloperationen in der mechanisierten Fleischverarbeitung 257

Mechanisierung und organische Substanz 259

Die Mechanisierung des Todes 270

Mechanisierung und Wachstum 278

Samen 279

Das Ei 281

Mechanische Befruchtung 283

TEIL V

MECHANISIERUNG UND MENSCHLICHE UMGEBUNG

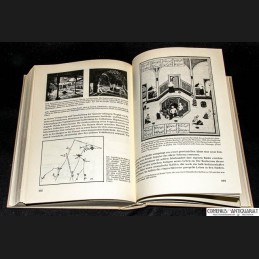

Mittelalterlicher Komfort 291

Mittelalter und Mechanisierung 291

Der Wandel in der Auffassung des Komforts 292

Die Körperhaltung im Mittelalter 295

Hochgericht in Frankreich, 1458 298

Karnevalsszene in einer holländischen Küche, um 1475 298

Oberrheinische Wohnstube, um 1450 300

Schweizer Schulzimmer, 1516 300

Königliche Tafel, um 1460 301

Das Erscheinen des Stuhls, um 1490 302

Die nomadischen Möbel des Mittelalters 304

Die Truhe als Universalmöbel 307

Die Schublade 310

Gotisches Möbelbauen 312

Die Beweglichkeit des gotischen Möbels 315

Die drehbare Achse 316

Das Scharnier 325

Der zerlegbare Tisch 326

Die Schaffung der intimen Umgebung: Differenzierung der Möbeltypen 330

Stühle in romanischer Zeit 331

Flandern und die Schaffung der intimen Umgebung 332

Mittelalterlicher Komfort: Komfort des Raumes 334

Komfort im achtzehnten Jahrhundert 340

Frankreich: Rokoko und Natur 340

Die Formung von Behältern 340

Die Schaffung des Sitzkomforts 343

England: Form und Mechanisierung 354

Der Gentleman bestimmt den Stil 358

Das Bibliothekszimmer 359

Das Eßzimmer 360

Wiederentdeckung der Reinlichkeit 361

Beweglichkeit 361

Das neunzehnte Jahrhundert: Mechanisierung und herrschender Geschmack 366

Gegen den Mißbrauch der Mechanisierung: Die englischen

Was geschieht mit der menschlichen Umgebung im

Die Anfänge des herrschenden Geschmacks: Der Empirestil 366

Napoleon und die Entwertung der Symbole 366

Die Schöpfer des Empirestils: Percier und Fontaine 369

Was geschieht im Empirestil? 377

Mechanisierung der Ausschmückung 381

Ersatzstoffe und Imitation des Handwerks, 1820-1850 383

Reformer um 1850 386

Die Herrschaft des Tapezierers 402

Der Tapezierer 402

Gegenströmungen: Ingenieur und Reformer 404

Die Möbel des Tapezierers 405

neunzehnten Jahrhundert? 426

Die konstituierenden Möbel des neunzehnten Jahrhunderts 429

Patentmöbel und herrschender Geschmack 429

Möbel und Mechanisierung 432

Die Jahrzehnte der Patentmöbel, 1850-1890 433

Ein Zugang zum Möbel des neunzehnten Jahrhunderts 434

Das Möbel des Mittelstands 435

Körperhaltung im neunzehnten Jahrhundert 436

Beweglichkeit 438

Die Haltung, physiologisch betrachtet 440

Sitzen 441

Liegen 449

Verwandelbarkeit 465

Mechanische Metamorphose 465

Verwandelbarkeit der Flächen 468

Kombination und Mimikry 476

Eisenbahn und Patentmöbel 481

Reisekomfort 482

Personenwagen und verwandelbarer Sitz 486

Der Schlafwagen: Verwandelbarer Sitz und aufklappbares Bett 491

George M. Pullmann und der Luxus des Reisens 494

Vorstufen des Schlafwagens (1836-1865) 500

Pullmanns Expansion 504

Schlafwagen in Europa 505

Ausbau des Reisekomforts: Speise- und Salonwagen 506

Rückblick 510

Die nomadischen Möbel des neunzehnten Jahrhunderts 511

Das leichte Feldmöbel 511

Die Hängematte 513

Die Hängematte und Alexander Calder 518

Die Bedeutung der konstituierenden Möbel 520

Einwände gegen Mechanismen im Möbel 523

Patentmöbel und die Bewegung um 1920 523

Die konstituierenden Möbel des zwanzigsten Jahrhunderts 525

Die Möbel und ihre Gestalter 525

Die »Craftsman«-Bewegung 525

Der Architekt als Typengestalter 526

Die Entstehung der Typen 528

G. Rietveld, der Vorläufer 528

Die Typenbildung des Stahlrohrstuhls 531

Der freitragende Stahlrohrstuhl 536

Der bewegliche Stahlrohrstuhl 542

Der freitragende Holzstuhl 549

Ausbreitung 552

TEIL VI

DIE MECHANISIERUNG DES HAUSHALTS

Die Mechanisierung des Haushalts 557

Frauenbewegung und Rationalisierung des Haushalts 557

Die Stellung der Frau 557

Frauenschulung und Frauenfrage 558

Die Dienstbotenfrage 560

Organisation des Arbeitsvorganges 563

Organisierung des Arbeitsvorganges, 1869 563

Organisierung des Arbeitsvorganges, nach 1910 566

Organisierung des Arbeitsvorganges in Europa, um 1927 567

Die Mechanisierung der Feuerstelle 572

Der Herd: Konzentration der Wärmequelle 572

Der gußeiserne Herd 573

Die Zeit des Gasherdes, 1880-1930 583

Elektrischer Strom als Heizquelle 588

Mechanischer Komfort im Haushalt 595

Mechanisierung der kleineren Haushaltsgeräte, um 1860 600

Der elektrische Kleinmotor 604

Die Mechanisierung des Reinigens: Waschen 608

Nachahmung der Hand 608

Die beiden Wege der Mechanisierung 610

Zögernde Einführung 613

Vol.lständige Mechanisierung des häuslichen Waschens 616

Die Mechanisierung des Reinigens: Bügeln 619

Die Mechanisierung des Reinigens: Die Geschirrspülmaschine 626

Die Mechanisierung des Reinigens: Der mechanische Abfallzerkleinerer 629

Die Mechanisierung des Reinigens: Der Staubsauger 630

Die frühen Handapparate, um 1860 630

Teppich und Straße 631

Vorstufen des Staubsaugers 633

Der Staubsauger um 1900 634

Die Frage der Herkunft 635

Der Staubsauger wird zum Haushaltswerkzeug 637

Mechanische Kälteerzeugung 644

Natürliches Eis 644

Mechanische Kälteerzeugung seit 1800 647

Mechanische Kälteerzeugung im Haushalt 649

Gefrorene Nahrung 652

Stromlinienform und Vollmechanisierung 655

Der industrielle Designer 658

Herkunft des Stromlinienstils 658

Organisierung des Arbeitsvorganges, um 1935 660

Die Industrie kommt nach 662

Die Küche im dienstbotenlosen Haushalt 667

Das Aufgeben des isolierten Eßzimmers und der isolierten Küche 670

Die Küche als Eßraum? 672

Der mechanische Kern des Hauses 673

TEIL VII

DIE MECHANISIERUNG DES BADES

Die Mechanisierung des Bades 679

Typen der Regeneration 679

Außere Abwaschung oder totale Regeneration? 679

Regeneration in der Antike 681

Die Ausbreitung der verschiedenen Regenerationstypen 685

Regeneration im Islam 688

Das Dampfbad als soziale Institution 695

Das spätgotische Dampfbad 696

Das russische Dampfbad 697

Volkstümliche Regeneration in westlicher Sicht 699

Der Verfall der Regeneration 702

Regeneration im Mittelalter 702

Siebzehntes und achtzehntes Jahrhundert 704

Die Medizin bahnt den Weg 706

Natürliche Erziehung 707

Das Bad des neunzehnten Jahrhunderts 711

Hydrotherapie und Rückkehr zur Natur 712

Das Dampfbad als Einzelzelle, um 1830 714

Versuche einer totalen Regeneration, um 1850 719

Das atmosphärische Bad, um 1870 723

Die Dusche als Volksbad in den achtziger Jahren 728

Die Mechanisierung des Bades 734

Vom Nomadischen zum Stabilen 734

Fließendes Wasser 736

Das englische Badezimmer um 1900 739

Badezimmer und herrschender Geschmack 742

Die amerikanische Badezelle, um 1915 746

Das Chaos um 1900 754

Die Formung des Standardtyps, um 1920 755

Das Bad und der mechanische Kern 758

Regeneration als Kulturrnaß 764

SCHLUSS

Der Mensch im Gleichgewicht 769

Die Illusion des Fortschritts 770

Das Ende mechanistischer Auffassungen 772

Dynamisches Gleichgewicht 774

Nachwort, von Stanislaus von Moos 779

Editorische Notiz 817

Verzeichnis der Abbildungen 821

Register 833

Datenschutz

Datenschutz

Versandkosten

Versandkosten

Google Mail

Google Mail